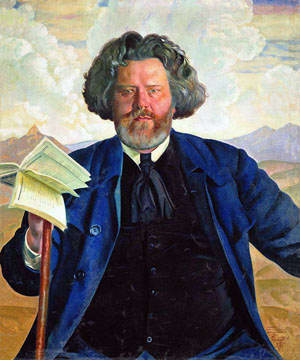

«Счастливый жребий дом мой не оставил...»

К 135-летию со дня рождения Максимилиана Волошина

Для легендарного Дома-музея Максимилиана Волошина, являющегося главной достопримечательностью Коктебельского эколого-историко-культурного заповедника «Киммерия М. А. Волошина», который играет исключительную роль в художественно-литературном пространстве как Украины, так и России, 2012-й — год особенный по своей значимости.

28 мая, по-старому стилю — 16 мая, в Духов день, исполнится 135 лет со дня рождения всемирно известного поэта, художника, переводчика, историка и критика искусства, писателя и философа Максимилиана Александровича Волошина (1877 — 1932).

Коллектив славного музея во главе с его директором — великим энтузиастом и известным волошиноведом Наталией Мирошниченко уже сегодня увлеченно готовится к юбилею творца знаменитого Дома поэта, до сих пор хранящего очарование Серебряного века.

Дом-музей Максимилиана Волошина (ДМВ) бережно хранит 55 тысяч раритетных экспонатов, обладающих подлинной исторической памятью вместе с мемориальной библиотекой, насчитывающей 9254 единицы, и научной библиотекой, содержащей четыре тысячи книг (многие с дарственными надписями), а также обширным архивом поэта. Уникальность музея заключается и в том, что он целиком сохранил вековую аутентичность интерьеров.

«Дом поэта» — так называли его выдающиеся личности минувшего века, подолгу гостившие и работавшие в нем: поэты и писатели М. и А. Цветаевы, В. Брюсов, А. Белый, В. Ходасевич, О. Мандельштам, И. Эренбург, В. Вересаев, М. Пришвин, К. Паустовский, П. Воронько, П. Тычина (позже И. Бродский, В. Некрасов, В. Аксенов), художники А. Бенуа, Е. Лансере, А. Остроумова-Лебедева, А. Лентулов, К. Петров-Водкин, Б. Кустодиев, В. Поленов, Р. Фальк, П. Кончаловский, К. Богаевский, композиторы А. Спендиаров и В. Ребиков, пианисты Г. Нейгауз и С. Рихтер, авиаконструкторы С. Королев и О. Антонов, певицы Н. Обухова и З. Лодий и многие другие деятели искусства и науки.

В 1903 году Волошин как человек универсальных знаний сам спроектировал «дом-корабль». И тогда же начал его строительство по собственному эскизному проекту и чертежам на участке земли в 1302 кв. сажен, приобретенном его матерью Еленой Оттобальдовной Кириенко-Волошиной. В 1913 г. на берегу Коктебельской бухты завершилось строительство гармоничного по пропорциям, оригинального по своей композиции и архитектонике трехэтажного сооружения из выбеленного дерева в сочетании с диким камнем, сложенного из разновеликих архитектурных объемов, с выразительным чередованием больших и малых оконных проемов, опоясанных голубыми террасами-палубами с вышкой-мостиком.

О своей «обители» в Коктебеле, постепенно превратившейся из задуманной первоначально дачи в гостеприимную художественную колонию для людей искусства и науки, всегда открытую для мирянина, 25 декабря 1926 г. Волошин в автобиографическом исповедальном стихотворении «Дом поэта», которое сегодня воспринимается истинным шедевром мировой антологии поэзии, пишет:

Дверь отперта. Переступи порог —

Мой дом раскрыт навстречу всех дорог.

В прохладных кельях, беленных известкой,

Вдыхает ветр, живет глухой раскат

Волны, взмывающей на берег плоский

Полынный дух и жесткий треск цикад.

А за окном расплавленное море

Горит парчой в лазоревом просторе...

(из стихотворения «Дом поэта»)

«Коктебель», что в переводе с тюркского означает «страна голубых холмов», — неотделим от истории древней Киммерии, о которой слагали легенды Гомер (V — IV в. н. э.) и Геродот (V в. до н. э.).

В самой природе Киммерии — восточной области Крыма от древнего Сурожа (Судака) до Босфора Киммерийского (Керченского пролива) — Волошина привлекали библейские холмы, поросшие скудной растительностью, мистические в своих очертаниях титанические скалы-скульптуры Кара-Дага — потухшего вулкана, поражающего своим величием, неповторимый пляж, усыпанный сердоликами и халцедонами.

Волошин, слывший до 1917 года знаменитым путешественником, который посетил такие страны, как Италия, Швейцария, Германия, Франция, пешком исходил Испанию, Грецию, Андорру, Балеары, Корсику, Сардинию, Константинополь, высказал в своих предсмертных записях 1932 года следующую мысль: «Я все-таки совершенно серьезно думаю, что коктебельский пейзаж — один из самых красивых земных пейзажей, которые я видел... Он очень пустынен, в то же время очень разнообразен. Нигде ни в одной стране я не видел... такого сочетания морского и горного пейзажа со всем разнообразием широких предгорий и степных далей. Положение его на границе морских заливов, степи и гор делает единственным в смысле местности. Его положению, может быть, соответствует расположение Неаполитанского залива...».

В коллекции Дома-музея находится более 1500 графических и 150 живописных работ Максима Волошина — музыкально-элегических композиций с нарочито приглушенными цветовыми сочетаниями и панорамным взглядом автора на космическую беспредельность киммерийского пейзажа.

Участник дореволюционных выставок художественных объединений «Мир искусства», «Жар-цвет», Одесского общества Костанди и двух персональных прижизненных выставок в Москве и Петербурге, Волошин, навсегда вернувшийся в 1917 году из Европы в Крым и больше никогда не покидавший его, он регулярно, каждое утро пишет по две-три акварели, условно считая их страницами своего художественного дневника, где переплетались все темы его уединенных прогулок в окрестностях Коктебеля.

Безусловно, Максимилиан Волошин — величайший талант, обладающий громадными энциклопедическими знаниями, в натуре которого органично сочетались оригинальность мышления с многосторонней одаренностью, был невероятно притягателен для общения с самыми разными творчески неординарными личностями в чудесном Доме поэта. Все вместе они увлеченно творили в нем насыщенную творческую атмосферу, благодаря которой возник духовный облик мало кому известного тогда поселка Коктебеля, который Андрей Белый считал «одним из культурнейших центров не только России, но и Европы».

Ни революция, ни война не напугали мужественного Волошина. Как утверждал сам поэт, «он ожидал их давно и в формах еще более жестоких...». Он никуда не эмигрировал, напротив — протягивал руку помощи всем, кто в ней нуждался. В своем коктебельском доме с тайным помещением в крыше летнего кабинета Волошин укрывал как белых, так и красных.

Он творил под грохот орудий военных кораблей пронзительные стихи, близкие умам и душам одних и других. Передававшиеся в правительственных листовках на обоих фронтах, они распространялись тысячами по России. Но смелого и бескомпромиссного в своем гражданском слове мастера, невероятно популярного в офицерских кругах, не решались публиковать ни по одну из сторон фронта. Так, Волошин стал одним из первых российских поэтов самиздата.

В середине 1920-х годов Дом поэта вновь оживает, наполняясь голосами «пришлых жильцов» (до 600 за лето!). Об этом времени поэт тоже поведал нам:

...Счастливый жребий дом мой не оставил:

Ни власть не отняла, ни враг не сжег,

Не предал друг, грабитель не ограбил.

Утихла буря. Догорел пожар —

Я принял жизнь и этот дом как дар

Нечаянный — мне вверенный судьбою.

Как знак, что я усыновлен землею...

(из стихотворения «Дом поэта»)

В 1923 году Волошин объявляет об открытии «Коктебельской художественной научно-экспериментальной студии». В Доме-студии режим был неизменным: до обеда творческий — непременно радостный интеллектуальный труд, после чего собирались в мастерской или на вышке дома, читая и обсуждая написанное — стихи, прозу, картины, дискутируя по тем или иным проблемам творчества, устраивая литературные конкурсы, шарады, остроумные розыгрыши, увлекательные прогулки. «Согласно моему принципу», — писал М. Волошин в «Автобиографии» в 1925 году, — «что корень всех социальных зол лежит в институте заработной платы — все, что я произвожу, я раздаю безвозмездно. Свой дом я превратил в приют для писателей и художников, а в литературе и живописи это выходит само собой, потому что все равно никто не платит... Живу на «обеспечении» ЦЕКУБУ («Центральная комиссия по улучшению быта ученых» учреждена в 1921 г. — З. Ч.) — 60 рублей в месяц...».

В Советском Союзе, как это ни парадоксально, стихи, публицистические статьи-размышления, искусствоведческие труды Волошина были запрещены к печати, хотя все мысли, заключенные в них, и сегодня не утратили своей актуальности, как, к примеру, следующая: «Искусство никогда не обращается к толпе, к массе, оно говорит отдельному человеку в глубоких и скрытых тайниках его души. Искусство должно быть для каждого, но отнюдь не для всех. Только тогда оно сохранит отношение индивидуальности к индивидуальности, которое и составляет смысл искусства, в отличие от других ремесел, обслуживающих вкусы и потребности множеств...» (М. Волошин, «Демократизация искусства»).

В конце 1920-х мастер не однажды испытывает посягательства на законно принадлежащее ему жилище со стороны местных властей, после чего вынужден принять судьбоносное решение: передать дом с флигелем Е. О. Кириенко-Волошиной (построен в 1908 г. в непосредственной близости от Дома поэта) и первый этаж своего дома Всероссийскому союзу советских писателей для устройства Дома творчества. После этого шага, давшегося ему нелегко, дом Волошина получил казенное название «Корпус № 1», а дом матери — «Корпус № 2» Дома творчества ВССП.

Глубокие душевные переживания и волнения, связанные с непризнанностью его официальной литературой, унизительностью своего положения в собственном доме, беспардонным отношением со стороны литературных чиновников, втайне от него передавших дом в аренду Партиздату, в результате и стали причиной кровоизлияния в мозг, после которого Волошин уже не смог вернуться к себе прежнему.

Великого Максимилиана Волошина, скончавшегося в 1932 году в возрасте 55 лет, похоронили по его завещанию на вершине приморского холма Кучук-Янышар.

Долгие годы ангелом-хранителем Дома поэта оставалась его вдова — Мария Степановна Волошина, урожденная Заболоцкая (1887 г. р.), проживавшая на втором и третьем этажах Дома. Ей и удалось сохранить мемориальную обстановку комнат их хозяина вплоть до ее ухода из жизни в 1976 г.

Действительно, счастливый жребий не покинул Дом-музей Волошина-мастера: в начале ХХІ века это был единственно сохранившийся дом, который уцелел в дачном поселке Коктебель, возникшем на рубеже эпох.

В 2004—2007 гг. при поддержке Кабинета Министров Украины, но в основном за счет средств меценатов здание музея было отреставрировано и укреплено. В настоящее время в доме-музее под эгидой лидера его коллектива Наталии Мирошниченко ведется плодотворная научно-исследовательская, экскурсионная, экспозиционно-выставочная, издательская деятельность. На базе музея регулярно проводятся международные культурологические акции: конференции, литературные фестивали, художественные пленеры, творческие встречи, ставшие традиционными еще при жизни Максимилиана Волошина.

В последние годы музеем осуществляется большой международный проект «Электронная каталогизация мемориальной библиотеки Максимилиана Волошина», изыскиваются источники финансирования строительства на территории музея утраченного здания флигеля, где планируется разместить фондохранилище музея и конференц-выставочный зал.

Предстоящее главное событие 2012 года, как уже упоминалось, — это широкое празднование 135-летнего юбилея М. А. Волошина, которое запланировано музеем в рамках Х Международного научно-творческого симпозиума «Волошинский сентябрь», уже традиционно включающий литературный фестиваль, открытый литературный конкурс в интернет-формате, художественный пленер, международную научно-практическую конференцию «Волошинские чтения», вручение Международной Волошинской премии.

Ежегодный симпозиум в Коктебеле проводится Домом-музеем М. А. Волошина совместно с КРУКЭИКЗ «Киммерия М. А. Волошина» (Феодосия), Союзом российских писателей (Москва) и журналом «ШО» (Киев) при содействии Министерства культуры и искусства АР Крым. Талантливыми и перспективно мыслящими создателями этого симпозиума, который появился на свет в 2003 году одновременно с культовым Коктебель-джаз-фестивалем, являются директор ДМВ Наталия Мирошниченко, московский поэт, культуртрегер Андрей Коровин и генеральный директор КРУКЭИКЗ «Киммерия М. А. Волошина» Борис Полетавкин.

За годы проведения Коктебельского симпозиума «Волошинский сентябрь» приняли участие 1500 литераторов, художников и представителей других творческих профессий. В 2011 году в проектах ІХ симпозиума участвовали представители 26 государств: России, Украины, Грузии, Беларуси, Казахстана, Армении, Молдовы, а также Великобритании, Австралии, США, Канады, Израиля и других стран мира — всего более 200 человек.

Живо заинтересовали участников симпозиума мастер-классы украинской делегации художественного пленера «Коктебель-2011», представлявших художников секции декоративно-прикладного искусства и членов секции критики Киевской организации Национального союза художников Украины: Натальи Гронской (авторская техника росписи на шелке), Галины Дюговской (авторская техника традиционной куклы-мотанки), Веры Томашевской (авторская техника керамической пластики), Владимира Балыбердина (горячая эмаль) при участии искусствоведов Тамары Придатко и Зои Чегусовой.

Яркое впечатление произвел мастер-класс по плетению лозы руководителя польской делегации художественного пленера — президента общенационального творческого союза «Виклина» Станислава Дзюбака при участии художниц Анны Зелинской, Александры Зуба-Бен, Станиславы Захарко.

Однако наиболее резонансным арт-проектом по своей эстетике и по численности охваченных в нем участников явился украинско-польский художественный перфоманс «Древо желаний», который объединил в едином творческом порыве художников, литераторов, жителей и отдыхающих Коктебеля. Авторы идеи — Н. Мирошниченко, В. Балыбердин, Г. Дюговская, кураторы — В. Балыбердин, С. Дзюбак, координатор — Г. Дюговская.

Совместными творческими усилиями художников украинской и польской делегаций художников в течение нескольких дней на территории дома-музея «на глазах у изумленной публики» в технике художественного лозоплетения творился арт-объект — «Древо желаний», достигший в результате трехметровой высоты.

За несколько дней до установки «Древа» музей распространил среди литераторов и коктебельцев сотни символических листочков древовидной формы из глянцевой бумаги, где предлагалось записать от руки свои пожелания — в любой форме, включая стихотворную и графическую.

На заданную тему «Древо желаний» был намеренно устроен турнир экспромтов поэтов, что породило поток замечательных по своей романтичности лирических строк. Жители же Коктебеля абсолютно, кажется, уверовавшие в возможность свершения чуда, от мала до велика со всей серьезностью строчили тексты с более прозаическими пожеланиями: просили у «Древа» о здоровье для близких, о счастливой любви, об удачном замужестве, об успешной работе. Особенно трогательно воспринимались листики с мечтами детей: чтобы папа вернулся в семью, чтобы мама выздоровела и никогда не болела, чтобы получилось помириться с любимой подружкой...

Сотни собранных «листьев» для Чудо-древа, испещренных полярно разнящимися почерками, украинские и польские мастера искусств надежно прикрепили к веткам, где каждое из желаний жителей Коктебеля нашло свое место, чтобы затем быть посланным в Космос.

Что касается нас, членов делегации украинских художников и искусствоведов, то мы, как и россияне, искренне считаем Максимилиана Волошина «своим» — «нашим», киевлянином. Ведь его семейные корни уходят в глубину киевского культурного грунта. Отец поэта, Александр Максимович Кириенко-Волошин (1838—1881) — юрист, коллежский советник, служивший членом Киевской палаты уголовного и гражданского суда, окончил Киевский университет Св. Владимира. Мать Елена Оттобальдовна Кириенко-Волошина (урожденная Глазер) (1850—1923) — училась в Пансионе благородных девиц в Киеве. Макс родился в Киеве, в доме купца А. Снежко, на углу Бибиковского бульвара и Пироговской (ныне бульвара Т. Шевченко и ул. Пирогова, 24/9), который, к счастью, сохранился, и на его фасаде в 2007 году была установлена памятная доска известного мастера в этом жанре, скульптора, заслуженного художника Украины Николая Рапая.

В Киеве также Максимилиана крестили — 7 июля (25 июля по новому стилю) 1877 г. в церкви Св. Иоанна Златоуста. И хотя в Украине Волошин прожил совсем недолго — семья вскоре уезжает в Таганрог, а после смерти мужа Елена Оттобальдовна вместе с четырехлетним сыном переезжает в Москву, где они проживают более десяти лет, — Максимилиан Александрович всегда любил Киев. Гены брали свое, что подтверждает «Автобиография» Максимилиана Волошина, где читаем: «Родился я в Киеве и корнями рода связан с Украиной. Кириенко-Волошины — казаки из Запорожья. По материнской линии — немцы, обрусевшие с XVIII века, переселившиеся на Волгу...».

Известно, что Волошин посвящал свои ранние стихи Киеву, дружил с известным киевским литературоведом и филологом профессором Александром Белецким, с поэтами, ставшими украинскими классиками, — Платоном Воронько и Павлом Тычиной, бывавших у Волошиных в Коктебеле, куда мать с сыном перебрались в 1893 году.

Но, безусловно, по-настоящему прочувствовать «культ» этой выдающейся личности можно лишь в его коктебельском «храме» — в Доме поэта, стены которого и сейчас источают сердечность и гостеприимство хозяина, особенно во время проведения международных симпозиумов «Волошинский сентябрь», который по своему характеру и содержательности абсолютно соответствует историческому предназначению Дома-музея М. А. Волошина.

Нужно отдать должное не только энтузиазму, но и прозорливости Н. Мирошниченко и Б. Полетавкина. Значительное место в их работе в настоящее время отводится подготовке к отмечанию 100-летия Дома Волошина (напомним, постройка его завершена в 1913 г.), которое планируется также широко отмечать в 2013 году. В связи с этим принято постановление № 196 Совета Министров АР Крым от 31 марта 2009 года «О проведении в 2009 — 2013 годах мероприятий, посвященных 100-летию Дома Максимилиана Волошина в Коктебеле». Примечательно, что в связи с этим Попечительским советом, созданным при Доме-музее, разработан и реализуется масштабный международный проект «100-летие Дома М. А. Волошина — знаменательное событие в культурном пространстве Украины, России, Европы».

Безусловно, наряду с поддержкой со стороны крымских властей, партнеров, меценатов, друзей у музея, что естественно, все равно остаются нерешенные проблемы. Одна из них — Дом-музей «задыхается» от нехватки экспозиционной и выставочной площади. Эту проблему можно было бы давно, хотя бы частично решить. Так, в 1991 году, после распада Союза, Корпус № 2 (некогда дом с флигелем Е. О. Кириенко-Волошиной) остался в собственности Союза писателей Украины. Дом-музей два десятилетия обращается с прошениями во все высшие инстанции о необходимости передачи музею этого здания, некогда составлявшего единую усадьбу с Домом поэта. Однако чиновники СПУ игнорируют все доводы музейщиков, продолжая сдавать мемориальные помещения памятника культуры, где обитал «цвет» Серебряного века, в субаренду частной гостинице, хозяева которой не пощадили евроремонтом аутентичности интерьеров.

И все же духовный облик Дома поэта в начале ХХI века остается прежним. И это происходит не случайно, как бы стихийно, а благодаря неустанной деятельности конкретных людей — коллектива Дома-музея, его меценатов и партнеров.

СПРАВКА «Дня»

По инициативе вдовы поэта Марии Степановны Волошиной в 1975 г. были начаты работы по созданию Дома музея М. А. Волошина (ДМВ). Приказом Министерства культуры УССР № 313 от 7 мая 1975 г. ДМВ стал литературно-художественным сектором Феодосийской картинной галереи им. И. К. Айвазовского. С 1976-го по 1984 г. ДМВ находился на реставрации. Его официальное открытие состоялось 1 августа 1984 г. В 1991 г. музей был передан в Феодосийский отдел культуры, а затем в Управление Министерства культуры АР Крыма.

Крымское республиканское учреждение «Коктебельский эколого-историко-культурный заповедник «Киммерия М. А. Волошина» (КРУКЭИКЗ «Киммерия М. А. Волошина») создано по решению Верховного Совета АР Крыма от 18 октября 2000 г. Основой заповедника стали мемориальный Дом-музей М. А. Волошина в Коктебеле, а также литературно-художественный музей в Старом Крыму, в составе которого на правах сектора находится Дом-музей А. С. Грина. В 2005 году открылся Музей Константина Паустовского в Старом Крыму, где в 1950-х останавливался известный писатель, а в 2009-м в Феодосии — Музей Марины и Анастасии Цветаевых.

Выпуск газеты №:

№46, (2012)Section

Культура