Молитва за Украину Ивана Мыколайчука

Он принадлежал к моим богам. Фильмы украинского поэтического кино /«Тени забытых предков», «Каменный крест», «Вечер на Ивана Купала», «Белая птица с черной отметиной«…/ составляли мой собственный иконостас. Ортодоксальная критика и партийные бонзы совсем небезосновательно видели в тех лентах угрозу существующему режиму. Она была, могу засвидетельствовать. Яркий, экспрессивный язык экрана со всей очевидностью противостоял барабанному лексикону «господствующей и всепобеждающей» силы тогдашнего общества. А главное — воспитывал в нас чем дальше, тем более активное сопротивление, будя личностное начало, вызывая его к активному действию. Все это потом и взорвалось в конце 80-х, все это во многом обусловило рождение Украинского государства. Тогда же, во второй половине 70-х, во времена так называемого «застоя», те нежелательные для режима энергии удалось приглушить. Притихли «шестидесятники», некоторых из них пришпилили наградами и премиями к огромному имперскому телу. Честь поколения спасали в далеких мордовских лагерях Васыль Стус, Вячеслав Чорновил и другие, о ком информировали «вражеские голоса». Здесь, на свободе, даже Тарасу Шевченко запрещалось поклоняться в день его памяти. Такой вот был «коммунизм».

Поэтическое кино также переправили в лагеря. После пленума ЦК Компартии Украины 74-го года оно было фактически запрещено. Достаточно взглянуть на то, какие роли играл Мыколайчук до и после 73-го, чтобы понять, какая катастрофа постигла художника. Его мир решили смыть с духовной карты, вместо этого опять возобладало то, что прозывают иногда «интернационалистской утопией». Ну что ж, он решил встретиться с той утопией на экране. Тем более, что случился адекватный его намерениям литературный материал — роман Василия Земляка «Лебединая стая». В нем украинское село начала 20 х годов помещалось в большоеисторическое пространство и таким образом получало название Вавилон. Ибо ветры здесь дуют отовсюду, культурные и идеологические коды сбивают друг друга «с ног», смешиваясь и скрещиваясь. Многоязычие… Буковина, где родился и вырос Мыколайчук, наверное, и была прообразом для него самого, когда ставил «Вавилон ХХ». Новые, грядущие идеологемы здесь просто монтируются в другие — как равные среди равных. Слово «плюрализм» в те времена было известно только борцам со вражескими буржуазными теориями, однако легко прикладывается к Мыколайчуковому фильму. К тому же, это было еще и кривым зеркалом — всего и вся…

В общем-то Мыколайчука чаще изображают как человека серьезно-драматического пошиба. Против этого протестует разве что режиссер Роман Балаян, другие рисуют такой себе образ романтического гуцула, такую себе тень «забытого предка». Конечно, некоторые основания для подобной трактовки дают экранные образы, сыгранные актером. А все же были и другие — достаточно вспомнить казака Василия из «Пропавшей грамоты». И в жизни Мыколайчук был человеком действительно народной культуры, а в ней, как известно, нет чего-то однозначно трагического или комического, здесь радость соединяется с печалью, драматическая эмоция мгновенно переходит в комизм. Все это было свойственным для бытового Мыколайчука, его Фабиан в «Вавилоне ХХ» — едва ли не самое адекватное, по моим наблюдениям, отражение характера художника.

А собственно Фабиан — это народный философ в духе Григория Сковороды, на могиле которого написана знаменитая фраза «Мир ловил меня, но не поймал». Генеалогию можно продолжить в глубь истории, где найдем казака, запорожца, чьи раскрепощенность и дух свободы не могут не вызывать восторга. В их представлениях, даже требованиях к жизни было что-то от утопии, которая придавала им «вид странных мечтателей» (Павел Житецкий). Чего удивляться — ведь их домом была степь, открытая на все четыре стороны света. Кстати, Василий Земляк также был свободным мыслителем сковородинского типа: писал, как птица, не привязываясь к срокам и условностям, ходил себе по киевскими холмам, которые все же ближе к небу и самому Богу. Философствовал, будто в античной Академии…

Похоже, Мыколайчуку очень хотелось именно такого образа жизни. Несколько раз я слышал от него о желании всерьез заняться писательством. Кино — это больше похоже на галеры. Фабричное производство, где творчество подсчитывается в процентах, зато кутерьмы и конвейерной нудоты вволю. Хотя, насколько я понимаю, киностудия имени Довженко в 60-е и в начале 70-х не выглядела чем-то таким, что слишком сковывало творческую свободу. Во всяком случае, в той неповторимой среде, центром которой был Сергей Параджанов, человек карнавального поведения и мироощущения. Не случайно именно тогда, в 65-м, появилась знаменитая книга Михаила Бахтина о Рабле, карнавальной поэтике, смеховой культуре. Это было созвучным эпохе, когда люди стремились освободиться от недавних ужасов, остекленения коллективных догм и предписаний. «Свободно- веселая праздничная атмосфера» (М. Бахтин) выводит жизнь за рамки обычного, заезженного. Всяческие мистификации, переодевания и развенчивание всего и вся — о, как все это было здорово! В быту, бытовом поведении та поэтика входила в кровь, усваивалась и овладевалась. От Параджанова, от народно-культурных источников, от Николая Гоголя, в конечном счете, с его «чистым народно-праздничным смехом» (по тому же Бахтину).

Закономерно, что Гоголь и был реализован в «Вечере на Ивана Купала» Юрия Ильенко и «Пропавшей грамоте» Бориса Ивченко. В последнем фильме Мыколайчук не только сыграл главную роль, казака Василия, но и, по свидетельству участников съемок, был по существу дела сорежиссером ленты. Да, собственно, достаточно сопоставить поэтику «Грамоты» и «Вавилона ХХ», чтобы понять, чья здесь рука была настоящей владыкой. И отмеченная выше однородность образов казака и народного философа является очевидной. И неповторимая свобода мышления, развертывание образной системы. И особая роль игрового начала, такого себе народного театра. Словом, гротескного реализма…

Формы народно-праздничной жизни определяют и сами «Тени забытых предков». Настоящее, аутентичное поэтическое кино — это же не тот случай, когда «говорят киностихами», нет. Это, скорее, особая оптика, нацеленная преимущественно на воссоздание обрядовых форм жизни. Как смеховых, так и трагических. Обрядовое содержит в себе конденсированные, традиционные представления народа о прекрасном, о непосредственном отношении и даже неотделимости жизни людей и жизни природы в ее вечной круговерти и гармонии (маленький штрих: скажем, в «Вавилоне ХХ» любовный эпизод сопровождает хоровое пение… коров; животные в роли «античного хора»!). Воссоздание такого материала не означает, что авторы будут обязательно транскрибировать его под углом зрения театральной или какой-то иной условности. Он может подаваться сугубо документально, достоверно. Именно так и выглядит это в «Тенях…». Кстати, тогда же, в 60-е, в Италии состоялась дискуссия между знаменитым режиссером Пьером Паоло Пазолини и теоретиком Витторио Сальтини. Первый выдвинул концепцию поэтического кино, другой трактовал его как «субъективное» (хотя бы для того, чтобы не повторять литературоведческие категории, в чем есть большой смысл). Действительно, в «Тенях…» имеем «субъективную камеру» Юрия Ильенко, которая, во-первых, по большей части не закрепляется на штативе, а находится в руках оператора (тогда и мода была такая — от Сергея Урусевского исходила, от знаменитого фильма «Летят журавли»), что и создает эффект личностного взгляда, а, во-вторых, мы раз за разом видим сугубо индивидуальное, внутреннее восприятие окружающего мира, частенько максимально импрессионистское, привязанное к конкретному моменту, конкретному состоянию персонажа (как в знаменитом эпизоде убийства Иванового отца, когда по экрану поплыли красные кони).

Словом, поэтическое кино — это не тогда, когда работают по принципу «сделаем вам красиво», реализма, киногеничной правды здесь может быть ни капли не меньше, нежели в самом реалистичном фильме. А значит большое значение имеет не только то, кто стоит за камерой, но и кто находится в кадре. Поэтическое всегда и мифологическое, а миф не является выдумкой, скорее наоборот. Параджанов рассказывал о том, что сначала подход группы к снимаемому материалу был несколько оперным. Однако гуцулы, задействованные в съемках, требовали абсолютной правды. Никакого театра, никакого перевоплощения, игры. Скажем, в эпизоде похорон женщины отказалась голосить над «покойником»: ибо ж то «не Петр, а Михаил». «Достали» Петра, и опять не то, поскольку плохой человек. Только над «хорошим Петром» принялись плакать…

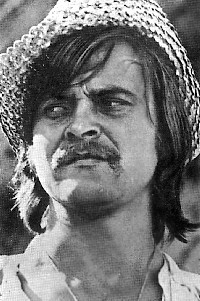

И, конечно, Мыколайчук. Уже столько раз пересказывали историю о том, как учитель его, Виктор Ивченко, привел своего студента на студию и попросил сделать пробу на главную роль. А актер ведь был утвержден — москвич Геннадий Юхтин, лицо которого слишком трудно вписать в гуцульский пейзаж или интерьер (это, кстати, подтверждает версию о том, что Параджанов исподволь шел к стилистике, потом родившейся). Приход Мыколайчука в картину был действительно знаменательным — поскольку это же кино, и здесь имеют то, что имеют: перед камерой не сфальшивишь, не спрячешься. «В одно мгновение, — свидетельствовал Параджанов, — он перевернул наши представления об образе Ивана из произведения Коцюбинского. Он перелил в наши урбанизированные, городские души свою карпатскую силу, свою любовь к матери, сестрам, братьям. Его маленькая хата среди буковинского села в сотканных мамой черных с красными розами коврах навсегда вошла в наши души».

Кто видел ту хату под пригорком, чье лицо голубил легкий карпатский ветер, и взгляд Ивановой матери, кто сидел за одним столом с Мыколайчуками (в знаменитой «Белой птице с черной отметиной» пересказана в чем-то автобиографическая история многодетной, пестрой и чудесной семьи), тот знает, о чем говорит Параджанов. Оттуда, из той хаты, все и начиналось. Там и продолжается: почти четырнадцать лет тому назад ушел от нас Мыколайчук, но живет его матушка, живет тот двор, живет Украина, которой он нас одарил.

Да, Украина. Украинское поэтическое кино частенько трактовали как явление националистического порядка: для них, мол, все свое заслоняет окружающий большой мир. Не заслонило. О чем говорил мне Мыколайчук во время первой же нашей встречи? Да о латиноамериканском романе… Увлекался его космичностью, ссылался на высказывание Борхеса (если не ошибаюсь) о родстве той романной поэтики Гоголю и барокковой архитектуре Андреевской церкви в Киеве. Тут же апеллировал к прозе россиянина Валентина Распутина, к грузинскому кино. И, конечно же, читал стихотворения Николая Винграновского, у которого тоже своя Украина и тоже не вне мира, а в многолюдье всемирном…

Иван Мыколайчук ощущал себя гражданином культурной вселенной. Творил свое, однако хорошо слышал музыку других мировых ансамблей. И потому знал, что если хочешь быть услышанным, следует творить свое, не одолженное. Только творить из материала настоящего, не опереточного. А Украина в начале 60-х обычно представлялась именно такой: господствовал суржик, имитация украинскости, по большей части анекдотичного хохлацкого плана (имею в виду популярную культуру). Так что и неудивительно, что шестидесятники пошли к источникам, к детству своему, в поисках своей Украины. В господствующей в то время коммунистической идеологии также — в конце 60-х — Николай Мащенко поставит «Комиссаров» с Константином Степанковым и Иваном Мыколайчуком в главных ролях: иконописная пластика отсылала к апостолам первоверований, звала очиститься и пойти далее незапятнанными в вере своей и морали. Такое вот было кино.

И где же сегодня Украина Мыколайчука? Узнал ли бы он сегодня свою Родину? Узнал бы. Ту, с которой боролся, ту, от которой поимел столько синяков и шишек. Разве же не получал, к примеру, редакционное заключение (подписанное сакральным именем В. Сосюры, сына поэта и главного студийного редактора) о националистичности своего сценария «Небылица про Ивана»? Разве же не посылали ему новогодние приветствия с угрозами о смерти, ибо в «Вавилоне ХХ» опорочил СССР? И вот они, опять. Декорации другие, актеры и мизансцены те же самые. Патриотизм стал разменной монетой политических спекулянтов, язык опять унижен, а кино… Где оно, наше кино? Держится на энтузиазме одиночек.

Недавно творческий побратим Мыколайчука по фильму «Пропавшая грамота» Федор Стригун в спектакле заньковчан «УБН (Украинский буржуазный националист)» выкричал всю ту правду, которая бьется нынче в наши виски. Конечно, неприятно слушать о том, что нынче «Украина — это засранная дыра, заселенная напуганными хлебопашцами», что она «без яиц», но ведь разве это не так? Не слышно на ее просторах запорожского марша, не несется полем казак Василий с побратимом, не подсмеивается над собой и врагами. Посадили его играть в карты с нечистой силой и приказали не оглядываться по сторонам. Кто бы подсказал ему перекрестить тайком те карты и потом расстрелять колоду неприятеля? Как в фильме. Как в наших мечтаниях.

Только пока что, дорогой Иван Васильевич, большинство из нас смотрит на все то, вытаращив глаза, а иногда и думает: может, так и нужно? Вернись, вернись, Украина, созданная в мечтах, в сновидениях и почему-то нереализованная. Однако — не почему-то. Утомленные хлебопашцы и еще недавно разговорчивые интеллектуалы одинаково растеряны. Сами, сами виноваты, кого же здесь винить?..

Смотрим Мыколайчука. Он вновь на коне. Он вновь смеется и вновь говорит о гармониях мира, которые под силу охватить только человеку. Вот он едет, прямехонько на солнце. Которое нас так часто почему-то обращало в пепел. Но ведь сколько раз мы воскресали. Ибо были проводники. И есть. Смотря в глаза Ивану Мыколайчуку так хочется в это верить.